Par Pierre Perreault

La nouvelle de son décès, le 20 février 2023, a ébranlé le milieu des arts, au Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que et surtout la communauté acadienne de Caraquet, au Nouveau-Brunswick, qui l’a vu naître.

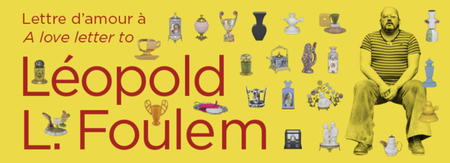

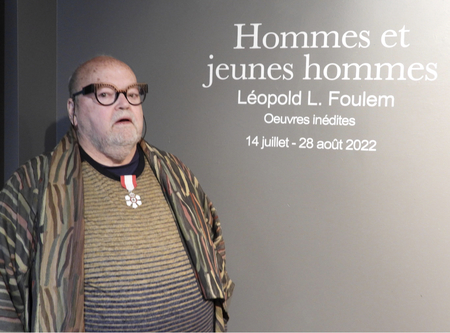

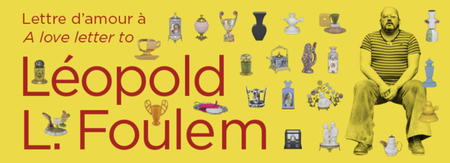

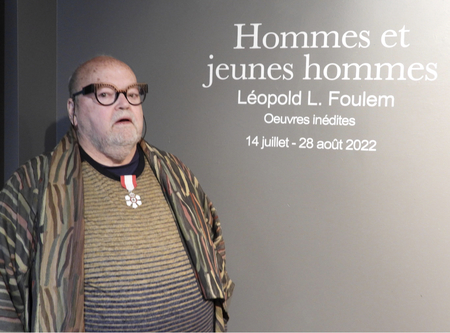

Pas plus tard qu’en juillet 2022, on lui rendait un vibrant hommage, en sa présence, lors de l’ouverture des célébrations de Fierté Acadie Love, avec le lancement en avant-première d’un film documentaire sur sa carrière, en plus d’une exposition de certaines de ses œuvres, la 57e exposition solo de cet artiste, en collaboration avec la Galerie Bernard-Jean et le Festival acadien.

Nous y étions présents et avons pu « savourer » un grand moment en même temps qu’une centaine d’autres personnes.

On y a présenté en avant-première le film documentaire de la cinéaste Caraquetoise, Renée Blanchar, « Lettre d’amour à Léopold L. Foulem » sur lequel elle a travaillé pendant sept ans, tourné en grande partie dans la maison de l’artiste. Renée, aussi originaire de Caraquet, considère Léopold comme une source d’inspiration et lui dédie ce film d’autrice. On voit Léopold avec sa sœur, sa fée comme il l’appelle, son conjoint et quelques bons amis. Plusieurs photos d’archives y sont aussi présentées. Le film pourra être vu à Montréal en mars.

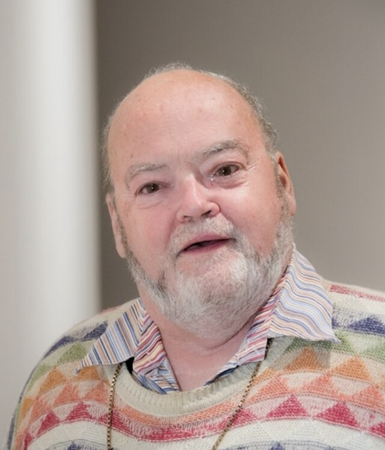

Léopold L. Foulem est un céramiste de renommée internationale. Il a exposé dans plusieurs pays et ses œuvres font partie d’importantes collections publiques et privées. « La céramique, on a de la difficulté à comprendre que ça peut être de l'art », expliquait d'ailleurs en 2016 Léopold Foulem au Musée national des beaux-arts du Québec. La façon d'y arriver, disait l'artiste, était de transformer l'objet en abstraction, en niant sa fonction.

Foulem applique à la céramique les idées du ready-made, du kitsch et du pop art dans un esprit d'humour et de provocation. Il favorise la céramique comme forme d'expression artistique entière et autonome.

Ouvertement homosexuel, marié, à travers une carrière d’une cinquantaine d’années, Léopold Foulem a été un des artistes parmi les plus uniques qu'on ait jamais vus au Nouveau-Brunswick, explique John Leroux, le commissaire aux arts visuels du Musée des beaux-arts Beaverbrook, à Fredericton. Il décrit Léopold Foulem comme un homme généreux et facile d'approche, qui adorait avoir des discussions sur l'art. « On parlait de la culture queer, du kitsch, aussi de l'histoire technique et formelle de la céramique, comme toutes les différentes facettes des milliers d'années de la céramique. »

Le professeur d'art impressionnait aussi par ses vastes connaissances. C'était une encyclopédie ambulante, Léopold. Il savait tout, témoigne sa soeur, Marie-Paule Foulem. Même s’il vivait à Montréal depuis cinquante ans, durant la période estivale, l’artiste revenait à Caraquet, sa ville natale, où il se cloîtrait dans sa résidence/atelier — littéralement un espace poétique en marge du temps — afin de créer une production artistique à la fois provocante et raffinée.

Foulem obtient une maîtrise en arts visuels de l'Université d'État de l'Indiana en 1988.

Il enseigne durant vingt ans la céramique au Cégep du Vieux Montréal, et pendant quelques années aussi au Cégep de Saint-Laurent.

Il est l'objet de 36 expositions solo et de plus de 225 expositions de groupe depuis 1969, au Canada, en Corée du Sud, au Danemark, aux États-Unis, en France, en Italie, au Japon, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et à Taïwan. En 2014, le Musée national des beaux-arts du Québec organise une rétrospective de l'artiste intitulée : Léopold L. Foulem. Singularités.

On lui a décerné plusieurs prix et il fut fait membre de l’ordre du Canada.

Le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), Alexandre Cédric Doucet a rendu hommage à une sommité dans la céramique conceptuelle et a remercié Léopold Foulem pour sa contribution à l'épanouissement et à la promotion de l'Acadie partout dans le monde.

Rares sont ceux ou celles qui, de leur vivant, vont léguer le résultat de leur vie professionnelle ou artistique à une organisations sociale, culturelle, caritative ou communautaire qui pourra en profiter ou en prolonger le rayonnement ou la diffusion pour la postérité.

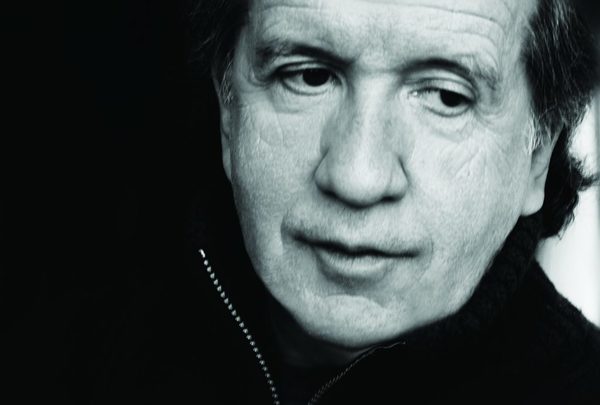

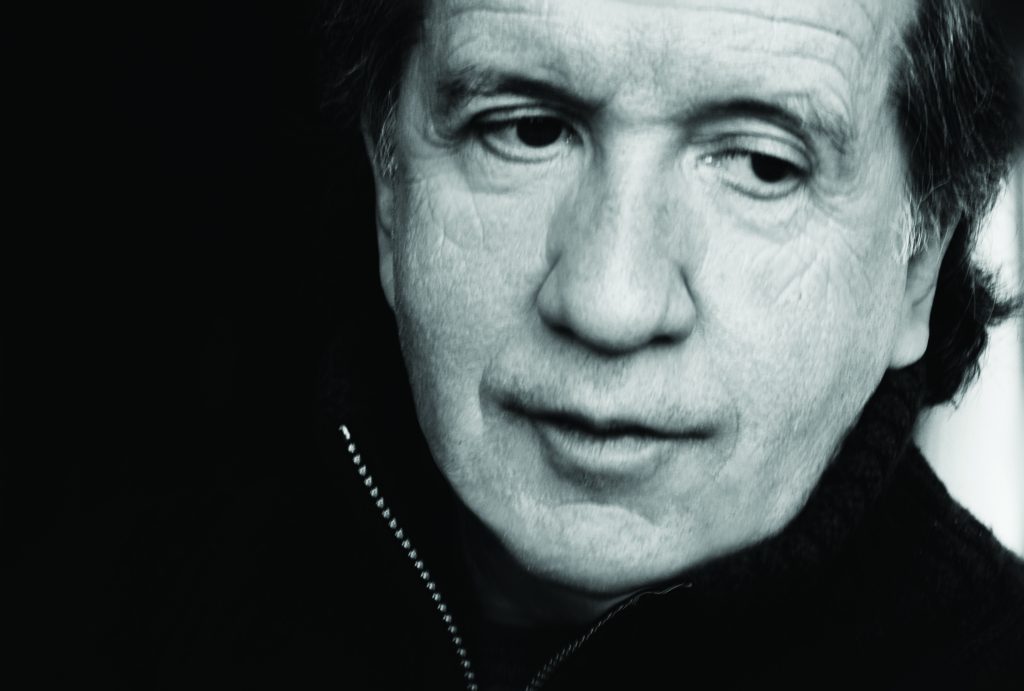

C’est pourtant ce qu’a choisi de faire le réputé talentueux et prolifique photographe montréalais Robert Laliberté, en léguant l’intégralité de ses archives photographiques, c’est-à-dire 45 ans de travail à ce jour. « C’est à l’aube de mes soixante ans que j’ai commencé à songer à la pérennité de ma production photographique. Ayant déployé mes services à maintes reprises au sein de la communauté gaie, les Archives gaies du Québec (AGQ) se sont rapidement imposées comme l’organisme à qui je souhaitais léguer mon œuvre », explique-t-il.

À la suite d’un article publié sur son travail en 2007 dans L’Archigai, le bulletin annuel de l’organisation, Robert a pu mieux comprendre le rôle essentiel que jouent les AGQ comme gardien de la mémoire et de l’histoire en favorisant la recherche et l’éducation, en affermissant les identités et en protégeant les droits de l’homme.

En quoi consistent ces archives ? Environ 200 000 négatifs, diapositives et fichiers numériques. Des dizaines de boîtes de planches contacts et de photos de différentes dimensions. Des livres et des magazines dans lesquels ses photos ont été publiées. De nombreuses photos montées sur carton ou encadrées, etc. De plus, il fait également don de près de soixante-dix photos encadrées, celles qu’il a exposées à l’Écomusée du fier monde, du 21 au 23 octobre, dans le cadre de la campagne de financement des AGQ.

« Je le fais pour aider les Archives dans leur campagne de financement annuelle puisque ces photos étaient en vente et que les profits iront aux AGQ. De plus, cette année j’ai offert aux AGQ une photo pour leur tirage annuel : À FLEUR DE PEAU, 2011, impression à jet d’encre sur papier photo archive. Dimensions : 45,7 x 30,5 cm (18 x 12 po.). Édition : 1/10. Valeur de l’oeuvre encadrée : 1 000 $.

Rencontré lors de l’expo à l’Écomusée, le coordonnateur des Archives gaies du Québec, Pierre Pilotte, se réjouit de cette magnifique opportunité pour l’organisme d’enrichir ses collections uniques et de plus en plus importantes pour la mémoire de la communauté LGBT+, à l’aube de célébrer ses 40 ans d’existence en 2023. Pour sa part, Robert Laliberté précise que si au départ il avait envisagé de séparer sa collection auprès de divers fonds d’archives (BanQ, etc.), on l’a convaincu de tout confier à un seul fonds qui pourra assurer l’accessibilité auprès des futurs chercheurs, historiens ou universitaires, par exemple, intéressés par l’une ou l’autre des diverses collections photographiques de son œuvre

Une prolifique carrière

Si le travail de ROBERT LALIBERTÉ est d’abord connu de la communauté gaie en raison surtout des quelque 150 pages couvertures du magazine Fugues réalisées au fil des ans, sa carrière va bien au-delà de ça. Il a aussi été directeur artistique et photographe du Groupe Priape de 1990 à 2007.

Pendant 20 ans, Robert a travaillé comme photographe de plateau pour d’importantes compagnies théâtrales montréalaises, ce qui lui a permis de « tirer le portrait » de plusieurs personnalités connues. « J’ai gagné ma vie en faisant du portrait », assure-t-il, rappelant qu’il a eu l’occasion de photographier plusieurs des grands et grandes de ce monde au fil des années.

Il fut également durant 10 ans le photographe officiel des Petits frères des pauvres, un organisme qui s’occupe des personnes âgées vivant dans la solitude. Après quelques années passées à l’enseignement de la photo, Robert a été directeur adjoint de la galerie Beaux-arts des Amériques de 2012 à 2022.

Au cours de sa prolifique carrière, Robert Laliberté a tenu de nombreuses expositions individuelles en plus de participer à plusieurs expositions de groupe. Ses photos ont été publiées internationalement et se retrouvent autant dans des collections publiques (Collection Prêt d’oeuvres d’art du Musée national des beaux-arts du Québec, Ville de Montréal, Université de Sherbrooke, Fondation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, etc.) que dans des collections privées. En 2002 il a été récipiendaire du Prix Arc-en-ciel pour la Culture et l’Écomusée du fier monde à Montréal lui a consacré une exposition rétrospective célébrant ses 25 ans de carrière. Depuis 2020, il fait partie des photographes représentés par la ClampArt Gallery de New York.

Et c’est pas fini….

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Robert Laliberté nous annonce qu’il a déjà entrepris la préparation d’une exposition portant sur plus de 30 ans de portraits, débutant en 1988. Une exposition bien spéciale dont les détails seront livrés plus tard, malgré notre insistance à en savoir davantage. Elle devrait être tenue à quelque part en 2024 ou 2025. Il faudra être patients pour pouvoir en être témoins.

Les Archives gaies du Québec (AGQ)

Pour participer à son financement en ligne : agq.qc.ca/faire-un-don/

Voir la vidéo promotionnelle des AGQ : youtu.be/iFxXvxkP-0k

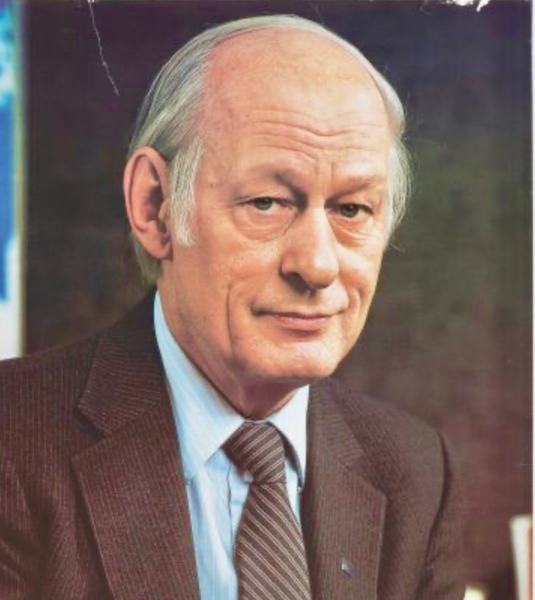

Ce 24 août 2022 marque le 100e anniversaire de la naissance de René Lévesque, ancien premier ministre du Québec, certainement la figure la plus marquante de l’histoire du Québec contemporain et le plus éminent fils de la Gaspésie.

Parmi les grandes réformes de son gouvernement, la communauté LGBT lui doit d’avoir fait un grand pas lorsque fut ajoutée à la Charte québécoise des droits et libertés en 1977 l’orientation sexuelle comme motif interdit de discrimination, un engagement de son parti lorsqu’il était dans l’opposition au moment de son adoption en 1975 . Le Québec devenait alors la 2e législature dans le monde à interdire cette discrimination et cette avancée allait ouvrir la porte à l’accès à l’égalité et faire du Québec l’une des nations les plus accueillantes dans le monde aux personnes LGBT.

Né à Campbellton le 24 août 1922, c’est à New Carlisle que René Lévesque grandit avant de poursuivre ses études à Gaspé et à Québec . Quand il abandonne ses études en droit, il fait de la radio . Bilingue, il est recruté comme correspondant de guerre par l'armée américaine en 1944-45, une expérience qui le marquera en devenant un des premiers correspondants à découvrir l’horreur des camps de concentration nazis . Il se distingue ensuite comme journaliste au cours des années 1950, notamment par son travail à l'émission « Point de mire » . Élu député libéral en 1960, il devient un des principaux artisans de la Révolution tranquille .

Il se voit confier le portefeuille des Travaux publics, des Ressources hydrauliques, puis celui des Richesses naturelles . Il en profite pour piloter le dossier de la nationalisation de l'électricité au cœur des élections de 1962 . Ayant quitté le Parti libéral, il fonde le Mouvement Souveraineté- Association, puis le Parti québécois (PQ), en 1968, l’accession du peuple québécois à la souveraineté politique lui apparaissant comme l’aboutissement normal de la Révolution tranquille . Après deux défaites en 1970 et 1973, la victoire du 15 novembre 1976 lui permet de former le premier gouvernement du PQ.

Un an après avoir rejeté son projet de souveraineté-association en mai 1980, les Québécois reportent René Lévesque et le PQ au pouvoir en avril 1981 . Il quitte la politique active en 1985 . L'intérêt pour ses mémoires et les réactions à son décès, en 1987, reflètent sa place unique dans l'histoire du Québec contemporain.

Tout au long de 2022-2023, divers événements souligneront le centenaire de René Lévesque. Ceux et celles qui souhaitent connaître ou se remémorer le parcours unique de ce premier ministre marquant de l'histoire du Québec, ne manqueront pas de visiter l'Espace René-Lévesque dans son village natal de New Carlisle.

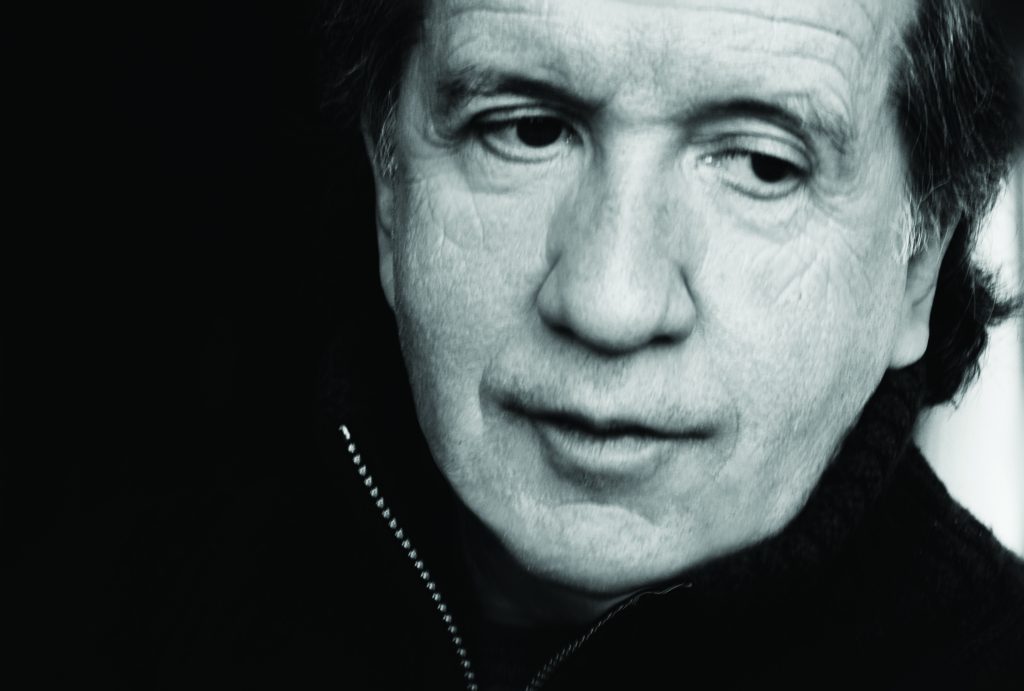

Le Québec était sous le choc au lendemain de Noël 2021 en apprenant le décès subit la veille du réalisateur Jean-Marc Vallée à 58 ans, Jean-Marc Vallée à qui l'on doit le film culte C.R.A.Z.Y. qui l'a fait connaître à travers le monde. Ce film racontant l'enfance jusqu'à l'âge adulte de Zachary et son rapport difficile avec son père en raison de son homosexualité appréhendée dont Zach essaie en vain de se 'guérir 'dans un Québec encore sous influence religieuse, à partir d'un scénario largement autobiographique de François Boulay, a profondément touché un large public autant au Québec qu'à l'international et contribué à ouvrir les esprits. De façon quasi-prémonitoire, ce film s'ouvrait avec le personnage de Zachary qui déclarait: 'D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours détesté le jour de Noël'

Né à Rosemont, Jean-Marc Vallée a fait ses études en cinéma à l'Université de Montréal. Après ses études, Jean-Marc Vallée réalisé Liste noire en 1995, un film qui a connu assez de succès au Québec pour retenir l'attention des studios d'Hollywood. Vallée reçoit alors des offres de réalisation qui le maintiennent une dizaine d'années aux États-Unis durant lesquelles il s'attache à réaliser C.R.A.Z.Y.. Après dix années d'efforts, le film connaît un succès de salle au Québec et gagne plusieurs prix dont dix prix Génie et quatorze prix Jutra. Le film obtient un énorme succès à travers le monde. Graham King (en tandem avec Martin Scorsese) le repère, et lui confie le script d'un projet développé par sa société de production, une réinterprétation romancée des années de jeune femme de la reine Victoria du Royaume-Uni. Ce drame historique, intitulé

Victoria: les jeunes années d'une reine,

avec Emily Blunt dans le rôle-titre, reçoit trois nominations aux Oscars du cinéma 2009, et remporte celui des meilleurs costumes.

Vallée profite de cette reconnaissance internationale pour monter un projet plus personnel qu'il écrit et réalise, sorti en 2011, Café de Flore, avec l'actrice française Vanessa Paradis dans le rôle principal Cette coproduction franco-canadienne, est très bien reçue par la critique.

Progression hollywoodienne

Vallée s'installe à Hollywood alors avec deux films biographiques : d'abord le drame Dallas Buyers Club, avec Matthew McConaughey, Jared Leto et Jennifer Garner. Le film est acclamé par la critique et reçoit six nominations aux Oscars 2014, dont celui du meilleur film. Les deux acteurs masculins remportent la statuette. Vallée enchaîne dès l'année suivante avec le drame de survie, Wild, avec Reese Witherspoon dans le rôle principal. Cette fois, il n'officie pas au scénario. Le film reçoit deux nominations aux Oscars, dans les catégories "Interprétation féminine".

Alors qu'il planche sur un film biographique de Janis Joplin, pour un tournage prévu pour la seconde moitié de l'année 2015, il boucle la post-production de Demolition, un drame consacré à la crise d'identité d'un trentenaire veuf, incarné par Jake Gyllenhaal. Le film divise la critique. Vallée rebondit alors à la télévision : il signe les sept épisodes de la série évènement de la chaîne HBO, Big Little Lies. L'écriture est assurée par David Edward Kelley, et l'interprétation principale portée par une distribution quatre étoiles : Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley et Laura Dern. Le programme est lancé fin février 2017 et rencontre un immense succès populaire et critique. Il réitère l'expérience durant l'été 2018 en signant les 8 épisodes de la série Sharp Objects pour HBO.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec a décerné son Prix - Artiste de l'année sur la Côte-Nord à l'artiste multidisciplinaire Johanne Roussy. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Nataly Rae, chargée de programmes à la Direction du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale au Conseil des arts et des lettres du Québec, à l'occasion d'une soirée organisée par Culture Côte-Nord au Musée régional de la Côte-Nord, à Sept-Îles.

« Artiste engagée qui déstabilise dans la bienveillance, Johanne Roussy conscientise ses concitoyens et concitoyennes aux écueils du développement de sa région par le biais de ses activités artistiques. L'Atelier de la 8e île qu'elle a fondé est devenu une halte sociale et culturelle indispensable, visant le rapprochement des artistes, du public et des communautés environnantes. Par-dessus tout, les activités de cette artiste collent à son discours », ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

Originaire d'une famille installée sur la Côte-Nord depuis plusieurs générations, Johanne Roussy se définit comme une sculpteure sociale. Elle aborde sa pratique artistique de façon socialement engagée et multidisciplinaire. Avec à son CV une vingtaine d'expositions à travers le Québec et en Afrique du Sud, elle s'intéresse notamment à l'implication de l'humain au sein de ses œuvres. Elle a aussi pris une direction résolument sociale, politique et postcoloniale après un voyage en Afrique du Sud (2000) où elle a rencontré plusieurs groupes d'artistes militants pour les droits de la personne. L'amour, dans son sens neurologique et endocrinien, est alors devenu son intentionnalité première dans l'élaboration de ses scénarios d'art-action. Après son retour de voyage, elle est revenue s'implanter dans sa ville natale, Sept-Îles, et a fondé l'Atelier de la 8e île, un concept culturel autonome et autofinancé ayant comme mandat de recevoir des artistes en résidence de création ainsi que le partage des savoir-faire.

Pour l'artiste septilienne, le concept de la 8e île est l'œuvre d'une vie. Dans une volonté de créer des ponts entre les peuples et les artistes de tous les horizons, elle développe ce lieu de recherche, création, production, diffusion et médiation culturelle en arts multidisciplinaires dans une ancienne église biconfessionnelle catholique et protestante d'une base radar désaffectée de l'armée canadienne sur la Pointe de Moisie.

Pour découvrir le travail de Johanne Roussy, une vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

N

é à Saint-Pacôme-de-Kamouraska en 1942, le pianiste André Gagnon est certes le plus éminent fils de la région. Véritable prodige, il joue du piano et il compose de courtes pièces dès l’âge de six ans. André Gagnon fait ses débuts en 1958 comme accompagnateur du chansonnier Hervé Brousseau, avec qui il fonde le groupe Les Bozos l’année suivante. Ce groupe comprend aussi Clémence Desrochers, Jean-Pierre Ferland, Claude Léveillée, Jacques Blanchet et Raymond Lévesque. Ensemble, ils donnent plusieurs concerts, avec Gagnon comme pianiste-accompagnateur. Il collaborera pendant plusieurs

années avec Claude Léveillée à la fois en concert et sur disque. Il accompagne aussi son amie Renée Claude. En 1968, il connaît son premier grand succès populaire et international avec la pièce Pour les amants.

Parmi ses albums les plus importants, mentionnons Saga, paru en 1974 qui comprend un bel hommage au poète Émile Nelligan ainsi que Il neige sur Kamouraska, et surtout Neiges, enregistré en 1975 sur lequel se retrouve, outre la longue et populaire pièce titre, les succès Ouverture éclair, Wow, Ta samba, Dédéthoven et Flash back. Trois ans plus tard, en 1978, il récidive avec le microsillon Le Saint-Laurent qui connaît un égal succès.

Entre-temps, en 1976, le 45 tours disco Surprise le fait connaître dans toutes les discothèques du monde. Deux albums Imagination et Surprise sont alors publiés aux États-Unis et au Royaume-Uni pour satisfaire la demande grandissante dans ces deux pays. Le pianiste fait alors de nombreuses tournées, tant au Canada anglais et à l’étranger qu’au Québec. En 1986, quand il publie l’album Comme dans un film, il devient aussi très populaire en Australie, en Corée du Sud et particulièrement au Japon où il fait un malheur.

En 1990, André Gagnon signe la musique de l’opéra romantique

Nelligan sur un livret de Michel Tremblay, pour laquelle il reçoit un Félix pour le meilleur spectacle de l’année.

Ses disques ont remporté les Félix du microsillon instrumental de l’année à dix reprises de 1978 à 2003. Il reçoit aussi un Félix pour la meilleure trame sonore originale pour Juliette Pomerleau, en 1999, et un Félix à titre d’artiste québécois le plus célèbre à se distinguer à l’extérieur du Québec, en 1977 et en 1989. André Gagnon a été nommé officier de l’Ordre du Canada en 1978.

Il y aura vint ans cette année que s’éteignait Rose Ouellette, mieux connue et appréciée des Québécois comme La Poune, la reine du burlesque. Née dans le Faubourg Québec en 1903, dans le quartier qui allait devenir le Village, elle a fait les belles heures du Théâtre National, la plus vieille salle de spectacles encore ouverte du quartier, coin Sainte-Catherine et Beaudry. C’est la belle époque du burlesque, avant l’arrivée de la télévision, et La Poune y devient légendaire avec son personnage coiffé d’un chapeau de matelot et sa voix rude qui peut facilement passer pour masculine. C’est le célèbre Olivier Guimond père qui lui apprend son métier et la surnomme très tôt La Poune pour que ça rime avec son propre nom de scène, Ti-Zoune. Ce duo connaît d'énormes succès aussi bien à Montréal qu'à Québec et Ottawa.

Il y aura vint ans cette année que s’éteignait Rose Ouellette, mieux connue et appréciée des Québécois comme La Poune, la reine du burlesque. Née dans le Faubourg Québec en 1903, dans le quartier qui allait devenir le Village, elle a fait les belles heures du Théâtre National, la plus vieille salle de spectacles encore ouverte du quartier, coin Sainte-Catherine et Beaudry. C’est la belle époque du burlesque, avant l’arrivée de la télévision, et La Poune y devient légendaire avec son personnage coiffé d’un chapeau de matelot et sa voix rude qui peut facilement passer pour masculine. C’est le célèbre Olivier Guimond père qui lui apprend son métier et la surnomme très tôt La Poune pour que ça rime avec son propre nom de scène, Ti-Zoune. Ce duo connaît d'énormes succès aussi bien à Montréal qu'à Québec et Ottawa.

C’est ainsi qu’en 1928, Rose Ouellette devient directrice du Théâtre Cartier à St-Henri et forme une troupe de burlesque qui compte dans ses rangs Juliette Pétrie qui sera sa partenaire durant plusieurs décennies. Après huit ans au Théâtre Cartier, Rose Ouellette devient en 1936 directrice du Théâtre National et devient la première femme en Amérique du Nord à avoir dirigé deux théâtres. Elle acquiert un statut de célébrité nationale et remporte d'immenses succès. Pendant 17 ans, la foule se pressera tous les soirs aux portes du National pour entendre La Poune entonner sa chanson-thème C'est d'la faute à poupa et présenter, dans des numéros de comédie et de chant, de nouvelles vedettes, dont Alys Robi qui y fait ses débuts.

Tous les grands acteurs burlesques de cette génération ont joué au Théâtre National dirigé par Rose Ouellette, les Manda Parent, Paul Desmarteaux, Juliette Huot, Olivier Guimond fils, Jacques Normand, Léo Rivest et bien d’autres. Quand la télévision de Radio-Canada entre en ondes, Rose Ouellette quitte le Théâtre National en 1953 pour se joindre à la troupe de Jean Grimaldi pour laquelle elle effectuera, durant quelques saisons, des tournées dans tout le Québec.

Il faudra attendre les années 1960 pour que la télévision et le cinéma québécois naissant passent par-dessus leurs préjugés et fassent appel à Rose Ouellette en lui accordant des rôles dans des téléromans ou des films. Elle se produira par la suite pendant vingt ans et demeurera la grande reine du burlesque québécois jusqu'aux derniers moments sur scène au Théâtre de Variétés de Gilles Latulippe pour ne prendre sa retraite qu’à l’âge vénérable de 90 ans, trois ans avant sa mort. Elle sera décorée de l’Ordre national du Québec en 1990.

Après un court mariage duquel naîtra une fille, Rose Ouellette est toujours demeurée discrète sur sa vie sentimentale. Mais plusieurs racontent qu’elle aura été la première lesbienne à faire sa marque dans ce qui est maintenant le Village.

Guilda, aussi connu sous le nom de Jean Guilda, est une figure mythique des belles heures du quartier des Spectacles des années 1950 et 1960. Né Jean Guida de Mortellaro à Paris en1924, décédé à Montréal en 2012, il est vraiment le père du travestisme au Québec. Après avoir débuté sa carrière en France où il est la doublure de Mistinguett et personnifie à la perfection Marlene Dietrich, une tournée solo aux États-Unis l’amène en Amérique du Nord et il s’installe finalement à Montréal en 1955. C’est la belle époque des cabarets montréalais concentrés sur les rues Ste-Catherine et Saint-Laurent qui reçoivent les grands noms de la chanson française et américaine. Guilda y fait rapidement les belles heures de la Casa Loma (aujourd’hui le Club 281) avec ses spectacles de cabaret où, vêtu de toilettes extravagantes, il imitait parfaitement les Marlene Dietrich, Rita Hayworth, Mistinguett, Édith Piaf et autres Marilyn Monroe, Bette Davis, Lucille Ball.

L'artiste transformiste devient une célébrité des cabarets de Montréal et une des plus grandes vedettes québécoises de l’époque. À la suite de son succès au Québec, il fait des tournées un peu partout au Canada et aux États-Unis. Alors que s’amorce le déclin des cabarets, en avril 1965, Guilda présente un spectacle à la Place des Arts, salle surtout réservée jusqu’alors aux vedettes étrangères de passage à Montréal. Il incarnera par la suite le Chevalier d'Éon dans le feuilleton télévisé Les Grands Esprits à Radio-Canada. Il tient aussi régulièrement l’affiche au Théâtre des Variétés de Montréal pendant des décennies.

Bisexuel, marié, deux fois à une femme, tout en entretenant des relations difficiles avec des hommes, il a alimenté par son ambigüité sexuelle les journaux à potins québécois qui ont publié régulièrement des articles sur sa vie privée. Les célébrations de la fierté LGBT de Montréal 2010 où il s'est présenté sur la scène pour un court moment et a suscité l’enthousiasme, ont souligné l'importance et la grande carrière de cet homme qui a été le premier travesti à se montrer au Québec dans les années 1960.

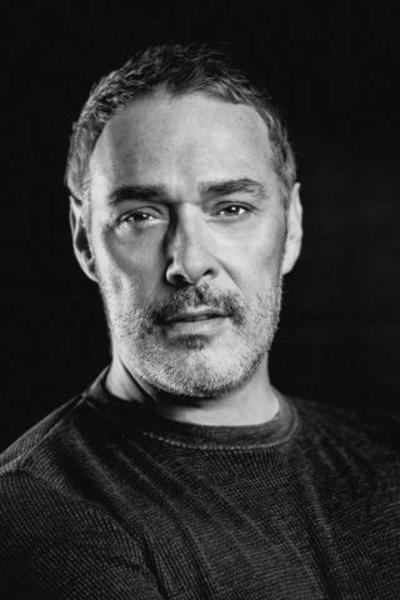

Originaire de Shawinigan, Serge Denoncourt est un des acteurs et des metteurs en scène les plus prolifiques du théâtre québécois avec plus de 120 mises en scène. Après avoir fondé et dirigé le Théâtre de l’Opsis en 1984, il assume de 1994 à 1997 la direction artistique du Théâtre du Trident à Québec. Un parcours assez exceptionnel pour celui qui avait d’abord envisagé d’étudier la médecine avant d’être admis à l'École nationale de théâtre du Canada, puis inscrit au programme de théâtre du Collège Lionel-Groulx. Il a mis en scène non seulement les plus grands classiques du théâtre international, de Molière à Tennessee Williams en passant par Tchékhov, mais aussi les plus grandes pièces de nos plus brillants dramaturges dont Michel Tremblay et Michel-Marc Bouchard. En 2012 et 2015, il signe la mise en scène des deux créations récentes de Michel-Marc Bouchard, Christine, la reine-garçon et La Divine Illusion

En plus de son travail pour l'Opsis et le Trident, il a également dirigé au Cégep Lionel-Groulx, au théâtre Denise-Pelletier, au théâtre de Quat'Sous et au théâtre du Nouveau Monde.

Artiste polyvalent, il travaille également à l'opéra et en variétés. Il est le metteur en scène du spectacle d'Arturo Brachetti et a développé le concept visuel et artistique de deux tournées mondiales de la star européenne Eros Ramazzotti.

Le récipiendaire de quatre Masques et d’un Molière (Paris, 2000) a également conçu et mis en scène le spectacle Criss Angel Believe du Cirque du Soleil à Las Vegas.

À l'été 2011, en compagnie du gagnant du concours de danse So you think you can dance, le jeune Nicolas Archambault, il met sur pied un spectacle avec de jeunes tziganes à Belgrade nommé GRUBB The Musical, un projet mis sur pied pour soutenir les jeunes avec des projets éducatifs et artistiques. Ils se produiront au Festival international de jazz de Montréal dès l'été 2012.

En 2015, il devient une figure connue du grand public alors qu’il devient juge à l’émission Les Dieux de la Danse à Radio-Canada.

Enregistrer